【Entertainment】LINEが挑戦するエンタメのDX化とは?

2020年9月10日に行われたLINE Business Conference「LINE DAY 2020 ―Tomorrow's New Normal―」。そこでは、これからのパラダイムシフトに向けた、我々のチャレンジを10のセッションでご紹介しました。

今回は、その中の「New Normal×Entertainment」セッションにて、さまざまな新サービスを発表した、取締役CSMO 舛田淳にLINEのエンターテイメントのDX(デジタル・トランスフォーメーション)とはどういうものなのか、事業戦略の背景や狙いを聞きました。

エンターテイメントのDXとは?

――DXとは一般的に、デジタル技術による業務やビジネスの変革のことを指しますが、LINEが推進する「エンターテイメントのDX」とは、何を指すのでしょうか。

前提として、コロナ禍でエンターテイメントという領域もパラダイムシフトを迎えようとしています。迫られているといってもいいかもしれません。

例えば、これまで当たり前のように行われていたオフラインでのライブや舞台、コンサート、フェスなどができなくなり、これまではあくまでも非主流、ニッチな取り組みに過ぎなかったオンラインでのサービス提供が当たり前になる時代が来ました。

そんな状況下で、「エンターテイメントのDX」という根本的な変化が求められるようになっています。このDXというのは、単にインターフェースのデジタル化、コンテンツのデジタル化という表面的なことだけではありません。

それだけでなく、DXとは、これまでフィジカルベースでつくりあげられたエンターテイメントの環境を、デジタルベースに根本から変化させることを意味しています。そしてそれは"フィジカル"と"デジタル"が溶け合った環境へとつながっていきます。

大前提として忘れてはいけないことは、この「変化」がゴールなのではなく、ゴールは「体験」の価値向上だということです。

ユーザーや顧客、さらにアーティスト・クリエイターやスタッフなど、エンターテイメントに関わるステークホルダー全ての方々の体験の価値が向上することがエンターテイメントのDXのゴールなんです。

「より良い体験をつくる」、これがキーワードです。逆をいえば、DXという変化を起こさなければ、そこにたどり着けないとも思います。

――映像作品や本などのコンテンツは、既にデジタル化が進んでいます。ライブのデジタル化も少しずつ進んできたところですね。

日本のエンタメ界が見つけた今いちばんの "柱"は、ライブエンターテイメントです。

CDが売れなくなり、デジタル化されてインターネットで無料で音楽を聴けるようになり、「コピーができないオフラインの価値を上げていこう」と気勢を上げて、アーティストもファンもライブシーンを大切に大切に時間をかけて作りあげてきた。フェスもそうですよね。

その結果として、ライブ市場は大きくなっていましたが、今回でその大切な幹が、突然バッサリと折れてしまいました。これによるライブエンタメ市場への大打撃は計り知れません。そして終わりがまだ見えていません。

これからのライブ体験

――新型コロナウィルスの影響によって開催できなくなったライブを、オンラインで開催する。とはいえ、オフラインでのライブの空気感・一体感は、何物にも代えがたいものがあります。

私も、ライブへ足しげく通っていたタイプですので、そう思います。でも、諦めてたまるかって気持ちにもなりました。我々はテクノロジーを提供する側なので、「これ以上できないよ」と言ってしまったら、本当にできなくなってしまう。

目の前にある厳しい現状を受け入れつつも、「自分たちなら解決できるのはないか」という3.11にLINEを誕生させたときとまさに同じ気持ちでした。

そんな中、急遽開発したのが有料チケット型オンラインライブプラットフォームの「LINE LIVE-VIEWING」です。開発にはかなり無理してもらいました。そして、そのこけら落し的な公演として、長渕剛さん初のオンラインライブを演出面含めた共同企画で実施させていただくことになりました。

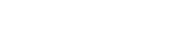

――10万人の観客の中の300人が、顔出しで長渕さんと一緒に歌ったのは圧巻でした。「LINE DAY 2020」では「体験におけるDXの進化」を5つのフェイズで説明されていましたが、それで言うと、長渕さんのライブはまだフェイズ3、途中段階だと。

そうですね。あのライブエンタメのDXのフェーズは私が定義したものなので一般的なものではありませんが、それに照らし合わせるとまだ途上です。

無料・有料の話をするなら、「いま皆が困ってるから、無料で届けたい」という想いはとても素敵です。長渕さんも最初、そうおっしゃっていました。

でもそれって、どうやってもサスティナブルじゃない。アーティストが魂を削って、パフォーマンスしているのに無報酬というのは短期的には可能です。でも、継続性という面では無理です。

それに「音楽」や「ライブ」は価値の高いものですので、有料であるべき。もっと言うと、「無観客」という言葉も、おそらく違う。なぜなら観てる人はオンライン越しにちゃんといるから。

――300人が可視化されていたのは、それを表しています。

意識の変革が必要だと思うんですよね。意識の根本をトランスフォーメーションしていく。デジタルに対しての距離感をなくしていく。5つのフェーズの中には、そういうステップも必要です。

それに、デジタルだから価値が落ちるのではなく、デジタルだからこそ上がる価値もあります。

例えば、お子さんがいたり、遠隔地に住んでいたりと、都合がつかなくてライブを諦めていた方も、デジタルなら楽しめます。人々のライブに対する距離感が、ちょっとずつ変わってきてるんじゃないかなと感じます。

ライブはオンラインでもオフラインでもどちらでもいい、ご自身のライフスタイルに合わせてください、というふうになればいいなと。

「松竹DXコンソーシアム」の意味

――松竹、LINE、Sproot による「松竹DXコンソーシアム」の設立は、ニュースでも大きく報じられました。どんな話をされているのでしょうか。

松竹さんとは、バーチャル劇場とか、劇場のスマート化など、「どういうお客様体験を届けるか」についてはよく話しています。

劇場のスマート化は、コンタクトレス(非接触型決済)でなければ成り立ちませんが、一方でチケットを「もぎる」みたいな、ハートウォーミングな体験も大事です。

根幹にある「感じさせたい体験」って、とても抽象的なものとして存在していると思うんですよ。それをフィジカルで叶えるのか、デジタルで叶えるのかは、ちゃんと考える必要がある。

ソリューションを入れれば終わりって話ではありません。フィジカルな体験をデジタル化する際には、「この体験で合っていますか」と検証するプロセスが重要です。

――「LINE DAY 2020」で言われていた「お客様体験の高度化」ですね。同じく言われていた「マーケティングの高度化」というのは、何を指しますか。

井上取締役の言葉を借りるなら、「もっとお客様のことが知りたい」ということ。ざっくり言えば、まず実現すべきは、松竹グループのお客様ID、データベースの統合です。松竹さんは、映画や歌舞伎などさまざまなジャンルの興行をされていますが、同じお客様であったとしても、それぞれにIDが異なってバラバラです。

だけど、たとえば歌舞伎で片岡愛之助さんファンの方に、「愛之助さん、この映画にも出てますよ」ってお勧めできたら絶対にいいじゃないですか。でも、今はできない。

そういった、今はできていないことを、テクノロジーを使ってサポートしていきます。

「リアル」とは何か

――握手会やトークイベントをオンライン上で体験できる、1対1モデルのライブ配信「LINE Face2Face」については、「かなりすごいインパクト」と発言されてましたね。

急に2人きりの空間になるわけなんですよね。実際にやってみると、すごいインパクトがあります。

社内で見知った社員とテストしたんですが、それでもインパクト大です。例えばそれがアイドルとだったらもっとインパクトあると思います。

先日には、NGT48さんの「オンライン個別おしゃべり会」をやっていただきました。当初はオンラインであることに心配する声も出ていましたが、NGT48のメンバーの皆さんも、ファンの方も、久しぶりの直接のコミュニケーションでしたので、本当に楽しんでいらっしゃいました。

オンラインであれば、その映像を動画で残すことも技術的には可能にはなります。何年経っても残りますし、人に自慢するネタとしてもいい。のちのちすごい大女優になられた方の無名時代の動画の記録が残っていたりとか。

これはオフラインではできません。ですから実際に握手はできないけど、オンラインに置き換えたら違う価値が帯びる。

「オフラインだから価値が高い、オンラインだから価値が低い」でも、その逆でもないんです。そこに「リアル」があるかということだと思っています。

――「リアル」ですか。

ゲームやアバター、SNSなど、「インターネットはバーチャル」という評価はずっとあります。最近では、VR/ARなども。

ただ、私はずっと考えてるんですよ。

「身体性が伴っていればリアルなのか?意識がそこにあって、体験があれば、それはもうリアルなのでは?ユーザーにとってのリアルって何だろう?」と。

オフラインのリアルと同じく、オンラインのリアルも存在する。今後はそれがグルグル回って、境界線がどんどん曖昧になっていくはずなんですよ。アイデンティティのOMO(Online Merges with Offline)とも言えますね。

だんだん境界線が曖昧になっていく前提として、そこにどういうコンテンツがあるべきで、どういうエンターテイメントがあるべきなのか?、どういうものづくりをして、どういう周辺ビジネスを築いていくべきなのか?、まさに、ここから始まっていくんだと思います。

「SOUNDALLY」の目指すもの

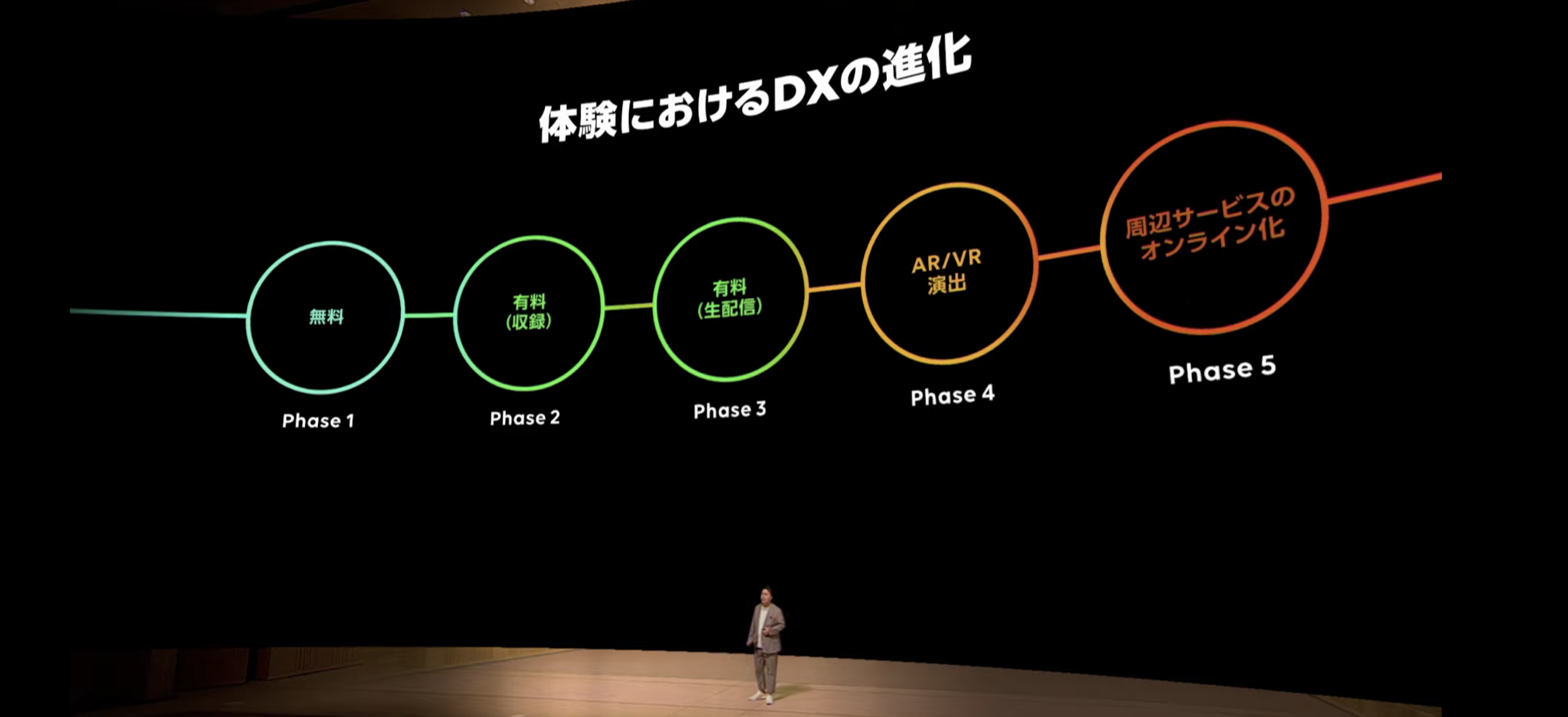

――スマホひとつで簡単に音楽を販売・配信できる新サービス「SOUNDALLY(サウンダリー)」は、配信による収益はすべて個人に還元、登録も無料とのことですが、どんなビジネスモデルなのでしょうか。

デジタルの世界にどんどん新しい才能が供給されることは、プラスでしかないんですよ。それらが草の根レベルで上がってくれば、周辺には自然と新しいビジネスができあがりますから。

コンテンツを持つプラットフォームが表現に対してサポートしていくのは、正義なんです。ユーザーにツールを提供し、その次にコミュニティみたいなものができてくれば、その先に何かあるのかもしれない。

――「SOUNDALLY」は、アーティスト志望のユーザーだけを想定しているわけではないんですか?

ええ。音楽と言ってますが、ちゃんとした歌じゃなくてもいいんですよ。鼻歌でも、自分の子の産声でもいいし、なんなら、会話音声でもいい。だからサービス名は「SOUNDALLY」なんです。

それを配信することに意味はないかもしれないけど、形に残して世界中に届けたいという想いの受け皿にはなります。

1曲全部は完成してなくても、「ワンフレーズだったら、すごくいいやつ思いついた!」って人は、世界中にごまんといるじゃないですか。あとは、ストリーミングの良さを生かして、曲の一番だけいくつかのパターンかで公開して、二番以降はユーザーの反応見てから作るでも良い。

まずは、プラットフォームへ音楽をあげてみたいという気持ちを支えること。そして、アーティストの手段を拡張すること。このあたりがSOUNDALLYの思想です。だから、費用面のハードルを極限まで下げました。

LINE TIME LINEの大きな変化

――LINE TIME LINEが、従来のソーシャルグラフ型からコンテンツフォロー型になりますね。

今までのLINE TIME LINEは拡散が起こりづらい構造で、他のSNSに比べてシェアが少ないという課題がありました。

これを解決すべく、今までは友人同士での「つながりを生かす場」から、コンテンツとの「つながりを産む場」に進化します。今回の刷新にあたっては、何年も議論を重ねてきました。

――タイムライン投稿用に、LINE公式アカウントを無料で複数作れる「マルチアカウント機能」も追加されます。

クリエイターにとって、今のLINEのアカウントって使いづらいかなと。昼間と夜で別の活動をしている人もいるし、プライベートとオフィシャルできっちり分かれているわけでもない。LINEで発信したいことは、1つのトピック・テーマではないはずです。

だから、まさにサブチャンネル的な感覚です。それぞれのアカウントでタイムラインに投稿できるようにして、それぞれのコミュニティの数字を見られるようになって、そこに対して収益が走っていくと。

――では最後に、LINEのエンタメカンパニーにジョインしてほしい人材像について教えてください。

必ずしも、エンタメ業界の経験者である必要はなくて、それよりは、エンタメがファンとして好きであるべきだと思います。またはご自身がクリエイターであってもいいと思います。ある体験をデジタル化するに際して、「ああいう体験あったよね」「そうそう」という理解が大事になってきます。

また、新しいものをどう作っていくかという時に、「正解は自分たちで作るしかない」という想いがある方と一緒に働きたいですね。そして、私たちはプラットフォームなので、コンテンツやクリエイター、アーティストをリスペクトし、その活動を「支える」という姿勢でいれることも必要ですね。

今は、インターネットの可能性がエンターテイメントのオフライン側にもどんどん染み出している状態です。そんな今だからこそ、インターネットの可能性を信じて「自分が関わって、やってやろう!」と感じている方こそ、我々が求める人材です。

関連採用情報※掲載時点での募集です

- オンラインイベント・配信者マネジメント法人営業 LIEN LIVE 詳細を見る

- オンラインイベントディレクター LINE LIVE 詳細を見る

- 企画・ディレクター LINE LIVE 詳細を見る

- コンテンツ企画・制作 LINEタイムライン 詳細を見る

- マーケティングプランナー・コンテンツ戦略(リーダー候補) LINEタイムライン 詳細を見る

- ソーシャルサービス企画 LINEプラットフォーム 詳細を見る

- プラットフォーム戦略 LINE GAME 詳細を見る

- UIデザイナー / LINEマンガ LINE Digital Frontier 詳細を見る

- 企画・ディレクター 1to1相談プラットフォーム(トーク占い) 詳細を見る

- 企画・ディレクター LINE Game Platform 詳細を見る