【Local Business】店舗と顧客の繋がりを生み出すLINE新サービスの狙い

2020年9月10日に行われたLINE Business Conference「LINE DAY 2020 ―Tomorrow's New Normal―」。そこでは、これからのパラダイムシフトに向けた、我々のチャレンジを10のセッションでご紹介しました。

今回は、その中の「New Normal × Local Business」セッションにて、飲食店などの店舗を対象とするLocal Business領域のサービスを発表した、執行役員池端由基に事業戦略の背景や狙いを聞きました。

Local Businessの拡張方針は「コロナ以前」から

――Local Businessは、コロナ禍で甚大な影響を受けた分野のひとつです。どのようなスタンスで取り組んでいるのでしょうか。

今回発表した内容は、実は昨年の秋から考えていたことなんです。

もともとLINEの法人事業は「LINE公式アカウント」を基軸として積み上げてきています。当初はローカルというよりラージ、つまりナショナルクライアントに対して、どんな価値を提供できるかを想定していました。

その過程において、色々な企業の皆さんが、我々が想像もしない活用方法を生み出してくれました。その中で、LINE公式アカウントは、中小企業や店舗の方々にも価値のあるものを提供できるのではないか――という期待感が生まれたんですね。 Local Business の拡張に可能性を感じたわけです。

それともうひとつ。販促においては、既存の手法では効果が薄いのではないか、もっとデジタル化を進めていかなければならないのではないか、という危機感も抱いていました。

――「LINE DAY 2020」全体で言われていた、DX(デジタルトランスフォーメーション)ですね。

ただ、それは我々だけで変えられることではありません。店舗には長い歴史があるし、店舗数は数百万もある。準備はしていたけれど、大きなきっかけがなかったんです。

でも、コロナ禍で課題が浮き彫りになり、かつ店舗の皆さんの「変わらなければ」という想いも募ってきました。

新サービスのローンチに関しては、「こういう状況だから、ローンチのタイミングを遅らせよう」という判断の可能性もあったと思います。でも、やっぱりこのタイミングを逃さずにサービスを提供していくことが、社会に貢献できるきっかけになるはずだと考えました。

――そう決断したきっかけはありましたか。

今年の4月から5月にかけて、LINE公式アカウントの新規開設数が大きく伸びましたが、その中で多かったのは、飲食店や美容サロンです。顧客と直接つながる手段を絶たれた店舗だったんですね。この流れを見て、これは何かのシグナルだと思いました。

顧客と店舗の接点を増やす

――「LINE DAY 2020」で紹介されたサービスについてお伺いします。まず、「LINEミニアプリ」について聞かせてください。

LINEミニアプリは予約・注文・決済・デジタル会員証・順番待ちといった企業のサービスを、無償でLINEのアプリ上に提供できるアプリケーション。

日本はネイティブアプリを作る文化が強いですよね。他国事例だと、中国ではWeChat上に多くのミニアプリが乗っていて、ネイティブアプリよりもミニアプリが強い文化です。

ユーザーに対してのメリットとしては、まず1つのアプリで様々な店舗のサービスを楽しめることです。

もしネイティブアプリを使っている場合には、店舗ごとにダウンロードしてアプリを開かなければなりません。でも、LINEミニアプリなら、LINEのアプリさえ使っていれば、店舗のサービスを利用することができます。

店舗側としては、アプリの開発コストを削減できる上に、ネイティブアプリをダウンロードしない層、つまり潜在顧客やライトユーザーとの動線を得られるメリットがあります。

――では、「LINEで予約」についてお伺いさせてください。LINEからお店の予約が可能になるサービスですね。

「LINEで予約」は、オンライン予約やLINEのトークを通じた有人または自動応答での予約ができるサービス。ファーストパートナーとして「ぐるなび」と連携し、加盟飲食店のうち席のみ指定でのオンライン即予約に対応している店舗においてLINEからの予約が可能になる。

LINEが持つ店舗情報ページや店舗が持つLINE公式アカウントのプロフィールから、オンラインでの即時予約やLINEのトークを通じた有人または自動応答での予約が可能になります。ユーザーにとっては、家族や友人とやり取りをしてお店を決めて、そのままアプリを切り替えることなくLINEの中で直接予約をすることができるというメリットがあります。

また、コロナ禍で売上が下がり、従業員をあまり確保できない店舗にとっては、LINE上でオンライン予約やトークを通じた予約が受けられるようになることによる効率化も期待できます。将来的には、AIでの自動予約にも対応していきたいと考えています。

――確かに、1人でお店を回している飲食店等は、接客中だと電話対応が難しいですね。

AIが自動で電話応対をしてくれれば、これまで対応しきれていなかった顧客にも対応できます。

ただ、ユーザー視点では、「AIだと本当に予約が取れているのか不安」という方もいるかもしれません。そのために、会話でやり取りした内容をテキスト化し、LINEのトークで送るような機能も検討しています。

飲食店の"コレクション"化

――「LINEプレイス」は、LINEの中で店舗情報を探せる新しいメディアとのことですが、New Normalのお店選びを後押しすると考える理由は何でしょうか。

例えば「行ったことのない店」は少し抵抗がありますよね。特に、コロナ禍になってからは、より行きにくくなってしまいました。

――店の雰囲気や提供する料理だけでなく、席と席との間隔や店内の構造も気になります。

でも「信頼してる人のおすすめの店なら、大丈夫かな」と思えますよね。検索サイトで店を検索して、URLをコピーして、メッセージで送る......というのはよくあるケースですが、どうしても煩雑です。

「私がよく行っている、おすすめのお店」をLINEの中でコレクション化して見られるようにすることで、LINEの友だちとしてリアルなつながりがある人が教えてくれる情報をもとに、より安心してお店を選びやすくなると考えています。

そもそも、「検索して知らない人のコメントを参考にして店を決める」という方法は、そろそろ次のステージに行くと思っています。

――お気に入り楽曲のプレイリスト公開、みたいなイメージですね。

そうですね。食事は誰かと一緒にとることが多い、つまり食事はそもそも誰かと共有するものです。だからお店のコレクションを共有することは、とても意味があると思っています。

今でもチラシの情報は求められている

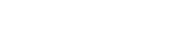

――「LINE POP Media」のトライアル提供や「LINEで応募」の展開が開始されます。なぜやるのか背景を伺いたいです。

「LINE POP Media」は、来店客にたいしておすすめの商品情報やクーポンなどをLINEで送ることができるサービス。

いま確実に言えることは、コロナ禍で店での滞在時間が短くなったということです。以前のようにお店になんとなく30分いる、みたいなことはなくなった。買うものを決めて、最短時間で買い物を済ませる。

その一瞬の機会をどう捉え、来店客にどう情報を伝えるかが、ますます重要になります。

それに加えて、チラシを手渡しで配られることに抵抗がある従業員やお客さんも増えているでしょう。100人いたら100通りの感情がありますから。

――仕組みとしては、LINE Beaconを使い、Bluetoothで来店客に商品情報やクーポンを配信するんですね。

コンビニやスーパーでは、既にビーコンを活用したクーポン配信は増えていますし、ワイヤレスイヤホンの普及によって、スマホのBluetoothをオンにしたまま外出する人も多くなりました。だけど、お店の感覚としては、お客さんに届いている実感があまり持てなかったんです。

理由は、専用アプリをダウンロードしてもらい、都度、来店時に開いてもらわないといけなかったからです。来店時にアプリを開く行動を取ってもらうのはなかなか難易度が高いものでした。

でも、LINEであれば、ほとんどの人がインストールしていますし、基本的には毎日起動しています。

たとえ来店時にLINEアプリを開かなくても、帰宅後どこかのタイミングでは開きますよね。その時に「今日行ったスーパーで、こんなメッセージ届いてたんだ」と気づきます。店や街でチラシを受け取る人は少ないけど、チラシに書いてある情報自体は欲しがっている人が多いと思います。

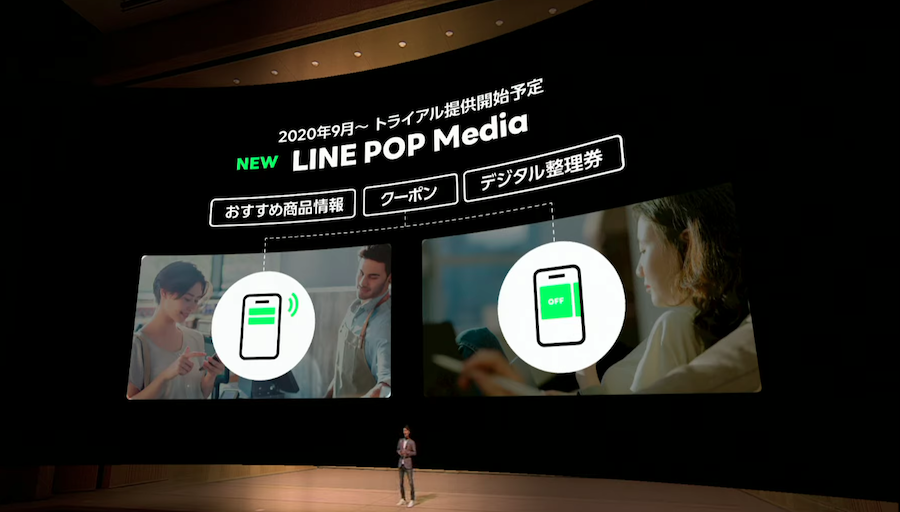

あと、コンビニの紙くじや、商店街の福引き・くじも、みんな好きですよね。それをスマホひとつでできる手段が「LINEで応募」です。実は今回発表したサービスの中で、一番反響が大きかったサービスかもしれません。

「LINEで応募」は、LINEを通じて誰でも簡単に応募できるキャンペーンプラットフォーム。LINEチラシやLINE公式アカウント、LINE広告、LINE Beaconなどからリマインドを受け取ることができ、お得な情報を見逃さず、応募忘れなどを防ぐことが可能。

人々の生活はどう変わるか

――「まちづくりにおいてもDXを推進」という発表がありました。Local Businessとまちづくり、その接点はどこにあるのでしょう。

「地域」を構成しているものの一つが店舗である、ということです。店舗の枠から広がって、地域におけるコミュニケーションのすべてを、LINEというプラットフォームを使ってどうアップデートするか。どうやって、まちをDX化 させていくか、ということに取り組んでいます。

店舗ひとつひとつの繋がりを拡張していくと、必然的に街や地域、自治体や国に行き着く。今回は西日本鉄道さんや東急さんとの取り組みを発表しましたが、自治体との取り組みも視野に入れています。きっと、みんながよく使っているサービスであれば、進めやすい部分も多くあるはずです。自治体や国は、DXに一番時間がかかるものだと思うので一緒にアップデートしていけたらと考えています。

――みんなが選んだツールである、ということが大事ですね。

そうですね。現時点の夢としては、シンプルに「5年後はすべてのコミュニケーションのチャネルがLINEになっていてほしい」です。圧倒的に便利な世の中になると信じています。

「地道さ」に向き合えて、「課題設定」が上手な人と働きたい

――最後に、Local Business事業で求める人材について教えてください。

経験や実績は重要ではありますが、大事なものはそれだけではありません。Local Business の領域は、5年かけて積み上げていかなければなりません。だから、やり続けられる覚悟、熱量、気持ちを持って、チームでアイデアを出し合って、根気強く向き合える人が来てくれるといいなと思っています。

――どんな資質を持っている人が向いていますか?

Local Business は、「フロントでビジネスを生む」という意味において、LINEの中で一番地道な領域なんですよ。「LINE DAY 2020」ではかっこよく言っていますが、実際はもっと地道で、アナログ。そこと向き合える粘り強さは大事ですね。

テクノロジーの可能性を信じている人は、LINEにかなり合う一方で、我々の領域においては、そのテクノロジーと現実との狭間にある難しさが必ず生じます。テクノロジーをテクノロジーと思わせたまま提供しては意味がない。そこをうまく翻訳できる能力が必要です。

あと、何かのソリューションを考える時って、アイデアが先行しがちなんですけど、実はその前の課題設定のほうが大事だったりもします。課題設定がズレていることで失敗するビジネスも多くあります。

逆に課題設定さえ合っていれば、多少の失敗は誤差範囲に留まります。これは「地道さ」と相反する、かなりクレバーさが求められる資質ではありますが、「課題設定がうまい人」は、まさに我々が求める人材です。